Los monasterios medievales europeos fueron centros clave en el desarrollo cervecero y responsables de popularizar el uso del lúpulo en la elaboración de cerveza. Esta transformación no solo tuvo implicaciones técnicas en la producción cervecera, sino que también dejó una huella indeleble en la cultura y economía de Europa. En este artículo, exploraremos la evolución del uso del lúpulo, su impacto en la producción cervecera y el legado que dejaron los monjes cerveceros en la historia de la cerveza.

¿Quién hubiera imaginado que la cerveza, esa bebida tan terrenal y cotidiana, encontraría su destino en manos de hombres que habían renunciado al mundo? Pero así ocurrió, y el resultado fue una transformación tan profunda que aún hoy, cada vez que destapamos una botella, estamos bebiendo el eco de aquellos experimentos medievales.

El Último Suspiro del Gruit

Antes de que el lúpulo conquistara los calderos europeos, la cerveza vivía en un mundo de secretos herbales. El gruit —esa mezcla misteriosa de milenrama, mirto, ajenjo y docenas de plantas más— era el alma aromática de cada sorbo. Como un perfume que cambiaba según el clima y la geografía, el gruit hacía que cada cerveza fuera única, irrepetible, casi mágica en su variabilidad.

Pero la magia tiene un precio. Los señores feudales controlaban las recetas del gruit como si fueran fórmulas de alquimia, cobrando impuestos por cada hierba, monopolizando el conocimiento. Era un sistema tan hermético como frágil: hermético porque excluía a la mayoría de los cerveceros, frágil porque dependía de la disponibilidad estacional de plantas que podían escasear o perderse.

En el año 822, en el monasterio de Corbie, el abad Adelardo —primo nada menos que de Carlomagno— escribió en sus estatutos que era necesario «disponer siempre de lúpulo en la abadía para la elaboración de cerveza». Esas palabras, aparentemente burocráticas, fueron en realidad el certificado de nacimiento de una nueva era.

La ironía es deliciosa: mientras los señores laicos se aferraban a sus monopolios del gruit, los monjes —supuestamente ajenos a los asuntos comerciales— estaban escribiendo el futuro de la industria cervecera. Adelardo no lo sabía, pero su decisión administrativa cambiaría el curso de la historia de la cerveza.

Hildegarda y el Evangelio Verde

Si hay una figura que encarna la paradoja de esta revolución, esa es Hildegarda de Bingen. Abadesa, mística, médica, compositora, visionaria… y cervecera. En su obra «Physica«, escrita hacia 1150, Hildegarda no solo documentó el uso del lúpulo, sino que lo hizo con la precisión de un científico moderno y la pasión de un poeta.

«El lúpulo«, escribió, «se hierve con el mosto para obtener sus propiedades conservantes y su amargor, lo que impide la putrefacción de las bebidas y les confiere una mayor durabilidad«. Palabras técnicas, sí, pero detrás de ellas latía algo más profundo: la intuición de que estaba presenciando una transformación fundamental.

Hildegarda era una mujer en un mundo de hombres, una mística en una época de guerras, una innovadora en tiempos de tradición. Que fuera ella quien pusiera por escrito los secretos del lúpulo no es casualidad: se necesitaba alguien acostumbrado a ver más allá de lo evidente, alguien capaz de reconocer lo revolucionario en lo aparentemente simple.

El lúpulo que ella describía no era solo un ingrediente; era una filosofía. Frente al caos aromático del gruit, el lúpulo ofrecía claridad. Frente a la dependencia estacional de las hierbas silvestres, ofrecía cultivo controlado. Frente a la variabilidad impredecible, ofrecía estandarización. Era, en cierto modo, el primer paso hacia la modernidad.

Los Laboratorios de Dios

Los monasterios medievales eran, en esencia, ciudades autosuficientes. Y en esas ciudades, la cervecería ocupaba un lugar tan central como la capilla. No era una contradicción: era una necesidad. La cerveza no era solo bebida; era alimento, medicina, moneda de cambio. Era vida líquida en tiempos donde el agua podía significar muerte.

El plan de St. Gallen, ese plano arquitectónico del año 830 que es como una fotografía de los sueños monásticos, ya mostraba tres cervecerías diferentes dentro del recinto: una para nobles, otra para monjes, una tercera para pobres y peregrinos. Cada una con su propia identidad, cada una respondiendo a necesidades específicas. Era la democratización de la cerveza y su aristocratización, todo al mismo tiempo.

Weihenstephan, esa cervecería que se proclama la más antigua del mundo, es el ejemplo perfecto de esta paradoja monástica. Fundada en 725 como monasterio benedictino, obtuvo su licencia cervecera en 1040. Desde entonces, ha sobrevivido a terremotos, epidemias, guerras, revoluciones. Ha visto caer imperios y nacer naciones. Y durante todo ese tiempo, ha seguido elaborando cerveza.

¿Qué tiene de especial un lugar así? Que en sus muros conviven lo sagrado y lo profano, lo eterno y lo cotidiano. Los monjes de Weihenstephan no solo hacían cerveza; hacían historia. Cada barril que salía de sus bodegas llevaba consigo siglos de conocimiento acumulado, de experimentos fallidos y aciertos memorables.

La Alquimia del Amargor

El lúpulo transformó la cerveza de maneras que van mucho más allá del sabor. Sí, aportó ese amargor característico que equilibra la dulzura de la malta. Sí, introdujo aromas que van desde lo floral hasta lo resinoso, desde lo cítrico hasta lo terroso e incluso frutales. Pero su verdadero poder estaba en lo invisible: en esas propiedades antimicrobianas que convertían cada sorbo en una pequeña victoria contra las bacterias.

Los alfa-ácidos del lúpulo son como soldados microscópicos que luchan contra la putrefacción. Cada flor del lúpulo es un arsenal químico natural, diseñado por la evolución para proteger a la planta y, por extensión, a la cerveza que la acoge. Es una simbiosis perfecta: la cerveza protege al lúpulo de la extinción, el lúpulo protege a la cerveza de la corrupción.

Esta revolución tuvo consecuencias sociales inmediatas. De repente, se simplifico la elaboración, de elaborar con diferentes hierbas con cierto secretismo alquímico detrás a elaborar con una sola hierba esencial y simple: el lúpulo. Desde ese momento, la cerveza podía viajar, podía almacenarse en barrica durante mas tiempo, podía convertirse en mercancía de exportación. Los monasterios, que habían comenzado elaborando para el autoconsumo, se encontraron con que podían vender su excedente a ciudades lejanas. El lúpulo no solo había cambiado el sabor de la cerveza; había cambiado su geografía.

Y aquí surge otra ironía deliciosa: los hombres que habían renunciado al comercio mundano se convirtieron en los comerciantes más exitosos de Europa. Sus cervezas cruzaban fronteras, sus marcas se hacían famosas, sus recetas se guardaban como secretos de estado.

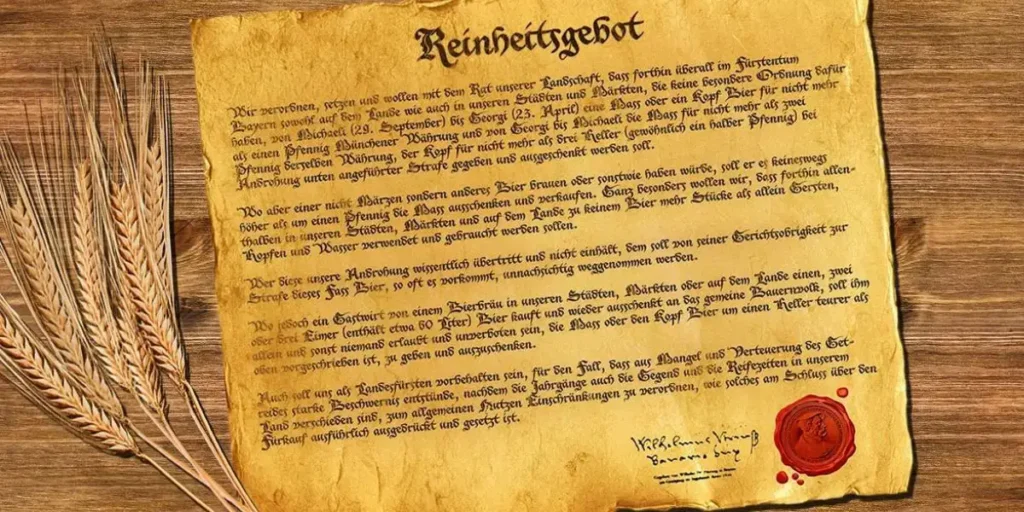

El Código de la Pureza

El 23 de abril de 1516, Guillermo IV de Baviera promulgó una ley que cambiaría para siempre la manera de entender la cerveza. El Reinheitsgebot —la Ley de la Pureza— establecía que la cerveza solo podía elaborarse con agua, malta de cebada y lúpulo. Tres ingredientes. Nada más.

Era una ley aparentemente simple, pero cargada de implicaciones profundas. Por un lado, protegía a los consumidores de adulteraciones peligrosas. Por otro, reservaba el trigo y el centeno para el pan, evitando hambrunas. Pero también era, no nos engañemos, un acto de proteccionismo económico: Guillermo IV tenía el monopolio de la cebada.

La belleza del Reinheitsgebot está en su contradicción fundamental: una ley que nació del interés comercial se convirtió en símbolo de pureza artesanal. Una norma que limitaba la creatividad terminó por definir la excelencia. Es como si la restricción hubiera liberado la verdadera esencia de la cerveza.

El lúpulo, que había comenzado como una alternativa al gruit, se convirtió así en ingrediente obligatorio. De rebelde a ortodoxo en quinientos años. De hierba silvestre a pilar legislativo. La historia tiene estos caprichos: lo que un día es revolución, al siguiente es tradición.

Hoy, más de quinientos años después, el Reinheitsgebot sigue vigente en Alemania. Ha sobrevivido a guerras mundiales, a la unificación europea, a la globalización. Es, quizás, la ley alimentaria más longeva del mundo. Y en su corazón late el lúpulo, esa planta que un día fue novedad y ahora es patrimonio.

El Eco Eterno

Cada vez que abrimos una cerveza moderna, estamos participando en un ritual que comenzó en aquellos monasterios medievales. La Pilsner que Josef Groll creó en 1842 en Bohemia llevaba en su ADN el conocimiento acumulado por siglos de monjes cerveceros. Las cervezas trapenses que aún hoy elaboran los monjes cistercienses son los descendientes directos de aquellos primeros experimentos con lúpulo.

Incluso las cervezas más industriales, las más alejadas del ideal artesanal, deben su existencia a esa revolución silenciosa del lúpulo. Sin las propiedades conservantes que descubrieron los monjes, la cerveza nunca habría podido conquistar el mundo. Sin la estandarización que permitió el lúpulo, nunca habríamos tenido estilos tan míticos como Pilsner o IPA.

Es una paradoja hermosa: lo que nació en el silencio de los claustros terminó por llenar de ruido las fábricas modernas. El lúpulo democratizó la cerveza al mismo tiempo que la industrializó. Pero quizás la verdadera revolución del lúpulo no esté en lo que cambió, sino en lo que preservó. En un mundo donde todo se transforma constantemente, donde las tradiciones se desvanecen como espuma, la cerveza lupulizada sigue siendo un puente entre el pasado y el presente. Cada sorbo es un hilo que nos conecta con aquellos monjes que, hace mil años, decidieron que una planta silvestre merecía un lugar en sus calderos sagrados.

La revolución del lúpulo no terminó en la Edad Media. Sigue ocurriendo cada día, en cada cervecería artesanal que experimenta con nuevas variedades, en cada cervecero que busca el equilibrio perfecto entre dulzor y amargor, en cada bebedor que descubre por primera vez el placer de una cerveza bien lupulizada.

Los monjes que iniciaron esta historia creían en la eternidad. No sabían que estaban creando algo aún más duradero: una tradición que trasciende religiones, fronteras y épocas. El lúpulo fue su regalo involuntario a la humanidad, su contribución silenciosa a la felicidad cotidiana.

Y así, entre lo sagrado y lo profano, entre la tradición y la innovación, entre el amargor y la dulzura, la cerveza sigue escribiendo su historia. Una historia que comenzó con un susurro verde en un monasterio perdido y que aún resuena en cada brindis, en cada encuentro, en cada momento de celebración.

Porque al final, eso es lo que el lúpulo nos enseñó: que las mejores revoluciones no son las que destruyen, sino las que preservan lo esencial mientras transforman lo accesorio. Que la verdadera innovación no está en romper con el pasado, sino en encontrar nuevas formas de honrarlo.

Deja un comentario