En el corazón de una península donde el vino reinaba, la cerveza escribió su propia historia a contracorriente. Como una danza entre lo foráneo y lo autóctono, entre la tradición flamenca y el carácter mediterráneo, la cerveza española forjó su identidad en los claroscuros de cinco siglos de transformaciones políticas, sociales y tecnológicas. Esta es la crónica de una bebida que, desde los aposentos de un emperador melancólico hasta las microcervecerías urbanas del siglo XXI, supo convertir la resistencia cultural en triunfo popular.

Los Ecos Perdidos de la Hispania Cervecera

Antes de que Carlos I trajera consigo el aroma del lúpulo flamenco, la península ibérica ya conocía los secretos de la fermentación. En las brumas de la prehistoria, los celtíberos elaboraban una bebida que los romanos llamarían caelia y cerea, brebajes de trigo y cereales varios que competían tímidamente con el vino en los banquetes de Lusitania. Estrabón, con la perspicacia del geógrafo antiguo, observó que, en aquellas tierras remotas la cerveza era «la única bebida conocida«, testimonio de una cultura cervecera que la romanización sepultaría bajo el peso de la vid.

Los monasterios medievales, esos faros de conocimiento en la oscuridad de los siglos, mantuvieron viva la llama cervecera. Mientras en el norte de Europa el lúpulo revolucionaba la conservación de la cerveza desde el siglo XII, los monjes peninsulares persistían en sus fórmulas ancestrales, aromatizando sus cervezas con mirto y romero (Gruit), hierbas que perfumaban el aire mediterráneo pero que jamás podrían competir con la eficacia conservante del lúpulo germánico.

La Revolución Flamenca de Carlos I

El año 1516 marca un parteaguas en la historia cervecera española, pero no por la famosa Reinheitsgebot bávara, sino por la llegada de un joven emperador que traía en su equipaje cultural el gusto por la cerveza flamenca. Carlos I de España y V de Alemania no era simplemente un monarca: era un evangelizador inconsciente de la cultura cervecera, un hombre que convertiría su pasión personal en la primera revolución industrial de la bebida en territorio español.

«Carlos I, un gran aficionado a la cerveza y su bebida predilecta, incluso hizo instalar una pequeña fábrica en el Monasterio de Yuste tras su retiro en 1557, gestionada por su maestro cervecero flamenco, Hendrik o Erik Van der Trehen.»

Esta imagen resulta profundamente conmovedora: el emperador más poderoso de su tiempo, retirado en la soledad extremeña, encontrando consuelo en los sabores de su juventud flamenca. No era mero capricho aristocrático, sino la semilla de una transformación cultural que tardaría siglos en florecer completamente. La cerveza, que hasta entonces había sido patrimonio de monjes y pueblos norteños, comenzaba su lenta pero inexorable conquista de los palacios españoles.

Durante el siglo XVII, la producción cervecera se organizó bajo el sistema de «Estanco», ese peculiar régimen monopolístico que caracterizaba la economía española de los Austrias. Madrid, en 1643, recibió el privilegio de elaborar cerveza para la Corte, estableciendo el precedente de una industria que serviría primero a las élites antes de democratizarse. Carlos III, con su espíritu ilustrado, liberalizó en 1791 la entrada y venta de cerveza nacional, permitiendo incluso cierta exportación a las colonias americanas. Era el alba de una nueva era.

El Siglo XIX: La Alquimia de la Industrialización

La revolución industrial transformó la cerveza de «pócima para pocos» en bebida popular, y España, pese a su aparente resistencia al cambio, abrazó esta transformación con una pasión que sorprendió a propios y extraños.

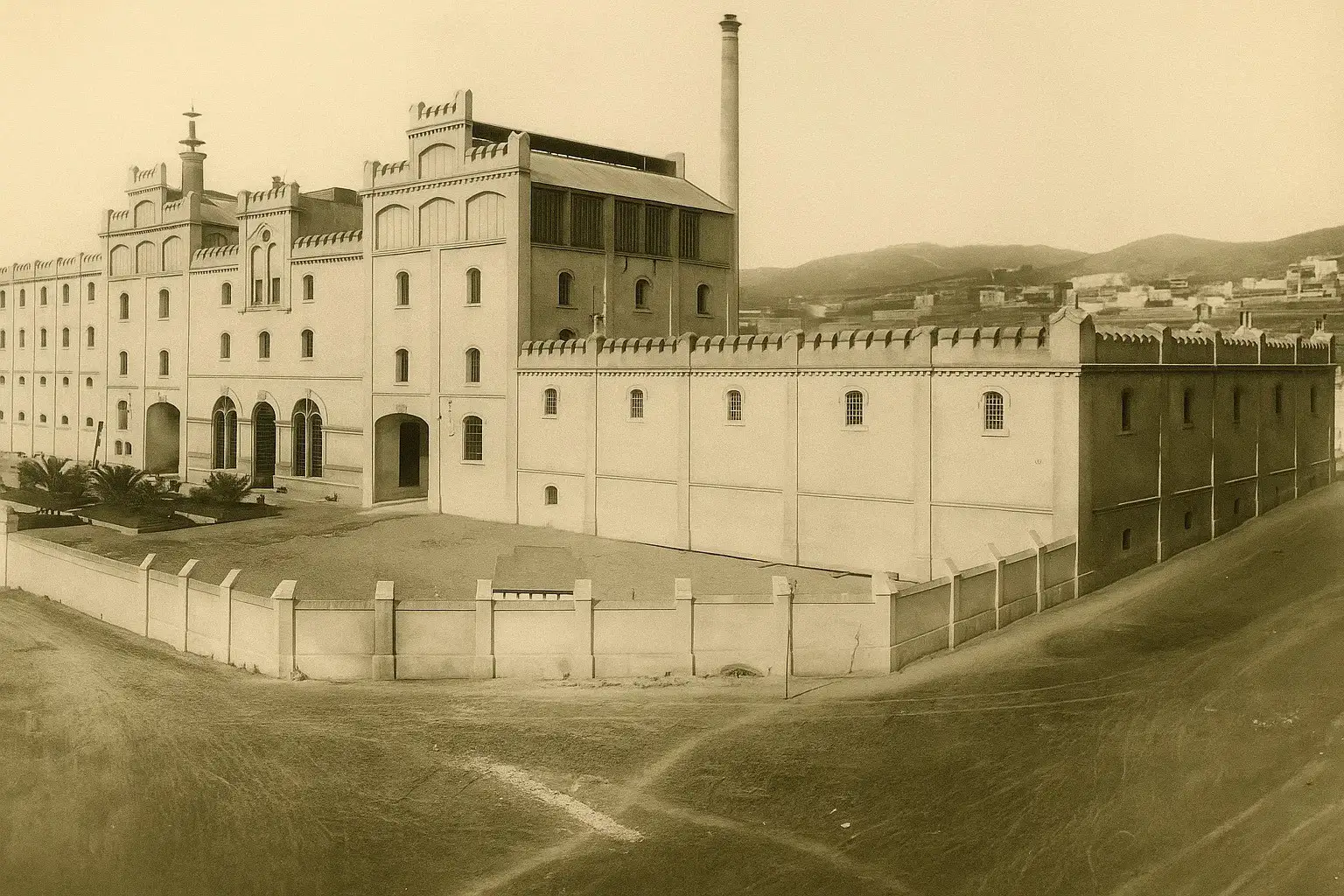

El año 1856 marca el verdadero nacimiento de la cerveza industrial española. Louis Moritz Trautmann, alsaciano de espíritu emprendedor, fundó en Barcelona la primera compañía cervecera industrial del país. No era casualidad que fuera un extranjero quien diera el primer paso: la cerveza española nacía, como tantas otras industrias de la época, del encuentro entre el conocimiento foráneo y la ambición local.

La década de 1870 trajo consigo una revolución silenciosa pero determinante: la llegada del frío artificial. August Kuentzmann Damm, otro alsaciano exiliado tras la guerra franco-prusiana, introdujo en 1872 los primeros compresores para generar frío bajo demanda. Esta innovación, aparentemente técnica, era en realidad una revolución cultural: por primera vez en la historia, la cerveza podía elaborarse independientemente de las estaciones, multiplicando su producción a lo largo del año.

Los avances científicos se sucedían con vértigo. Louis Pasteur, ese genio de laboratorio, demostró en 1857 que la fermentación no era obra del azar sino de la levadura, y su técnica de pasteurización extendió la vida útil de la cerveza de días a meses. Emil Hansen desarrolló en 1883 el método para inocular cultivos de levadura desde una única célula, mientras que Søren Peter Lauritz Sørensen introdujo en 1909 el concepto de pH. La cerveza, bebida ancestral nacida del empirismo, se convertía en ciencia exacta.

El Nacimiento de las Grandes Casas

Entre 1880 y 1910, España vivió su particular fiebre del oro líquido. Los apellidos que hoy reconocemos como patrimonios cerveceros nacionales comenzaron a escribir sus primeras páginas: Mahou en Madrid (1890), El Águila también en la capital (1900), Hijos de Rivera en La Coruña (1906), La Zaragozana en Aragón (1900).

Casimiro Mahou Bierhans, de origen francés, encarnaba el espíritu de la época: un emprendedor que fundó su Cerveza y Fábrica de Hielos sin llegar a ver la inauguración de su sueño, fallecido antes de que las primeras botellas salieran de la fábrica en 1891. Su legado, sin embargo, trascendería su propia vida, convirtiéndose en una de las marcas más emblemáticas del panorama cervecero español.

El Águila, fundada por Augusto Comas y Blanco en 1900, representaba la ambición sin límites de la burguesía española. Con la mayor inversión realizada hasta la fecha en el sector, se convertía en líder de producción en las primeras décadas del siglo XX. Era más que una cervecera: era un símbolo de la España que se modernizaba.

La Época Dorada Truncada: Guerra y Autarquía

En 1922, la fundación de la Asociación de Fabricantes de Cervezas de España marcaba la mayoría de edad del sector. Las principales cerveceras —El Águila, Mahou, Damm, La Cruz del Campo, Moritz— se unían para defender sus intereses comunes, estableciendo acuerdos de precios y apoyo mutuo. Era la consolidación de una industria que había pasado de 150.000 hectolitros en 1901 a 794.000 en 1930.

Pero la historia española, siempre dramática, tenía preparada una prueba de fuego. La Guerra Civil y la posterior autarquía franquista sometieron al sector cervecero a una tensión que rozó la asfixia. Damm en Barcelona fue colectivizada pero siguió produciendo; El Águila y Santa Bárbara en Madrid fueron incautadas o paralizadas. La producción se desplomó un 40%, y la escasez de materias primas obligó a sustituir la cebada cervecera por forrajera, mermando dramáticamente la calidad del producto.

«El franquismo acentuó el control de precios, producción y mercado. En 1940, se constituyó el Servicio Nacional Sindical de la Cerveza, que unificó precios, impidió la creación de nuevas fábricas y fijó cupos de producción y consumo por zonas.»

El intervencionismo estatal, que se prolongaría hasta 1980, configuró un sector cervecero de vocación marcadamente local. Los costes de transporte, agravados por el control de precios, dificultaban la expansión rentable más allá de las fronteras regionales. España desarrollaba así un modelo cervecero único: grandes marcas con enraizamiento territorial, una paradoja que perviviría hasta el siglo XXI.

El Despertar de los Años Sesenta

La década de 1960 representó el despertar de un gigante dormido. La producción se multiplicó por cuatro, impulsada por la urbanización acelerada de España, el crecimiento de la renta per cápita y un fenómeno cultural fascinante: el país pasaba «de la taberna al bar, y del vino a la cerveza». La cerveza, con su carácter refrescante y su precio «barato», se convertía en el símbolo líquido de la modernidad española.

En 1962 nació la Asociación Española de Técnicos de Cerveza y Malta, seguida en 1965 por la Escuela Superior de Cerveza y Malta. España reconocía finalmente la necesidad de formar técnicos cerveceros propios, liberándose de la dependencia del conocimiento extranjero que había caracterizado sus primeros pasos industriales.

Pero el éxito traía consigo sus propios desafíos. A finales de los años sesenta, el exceso de oferta provocó una crisis que desencadenó las primeras reestructuraciones empresariales. Empresas extranjeras como Hispano-Holandesa y Henninger se retiraron, vendiendo sus activos a San Miguel y Cruzcampo. Era el primer síntoma de una incomprensión mutua: las multinacionales no acababan de entender el mercado español, mientras que las empresas consolidadas resistían con fiereza la competencia foránea.

La Transición: Entre la Inflación y la Esperanza

La transición democrática sometió al sector cervecero a una prueba de resistencia económica. La inflación de costes, que no podía repercutirse en unos precios aún intervenidos por la administración, amenazaba la viabilidad de muchas empresas. En 1977, la disolución de la Agrupación Nacional de Fabricantes de Cerveza dio paso a la nueva Asociación Nacional de Fabricantes de Cerveza (ANFACE), con carácter explícitamente no político.

El año 1980 marcó un hito histórico: cesaba el intervencionismo administrativo en los precios de la cerveza, poniendo fin a cuatro décadas de condicionamiento estatal del mercado. Era la liberación largamente esperada, pero también el inicio de una nueva era de competencia despiadada.

La crisis económica de 1984 desencadenó un movimiento de concentración empresarial sin precedentes. La perspectiva de entrada en la CEE atrajo a las multinacionales cerveceras europeas, que veían en España un mercado virgen con enorme potencial de crecimiento. Kronenburg entró en Mahou (1979), Heineken en El Águila (1984), United Breweries en Unión Cervecera (1985). Europa desembarcaba en España, pero no como conquistadora, sino como inversora.

El Triunfo Histórico: Cuando la Cerveza Venció al Vino

El año 1987 será recordado como una fecha señalada en la historia cultural española: por primera vez en milenios, el consumo de cerveza per cápita (66,6 litros) superó al de vino (55 litros). Era más que una estadística: era la constatación de un cambio de paradigma cultural. España, país mediterráneo por excelencia, patria de la vid y el caldero, abrazaba definitivamente la cerveza como su bebida nacional.

Este triunfo no era casual. La cerveza había sabido adaptarse a los nuevos tiempos: refrescante para los veranos cada vez más urbanos, democrática en su precio, moderna en su imagen. Se convertía en la bebida de la España que trabajaba, estudiaba y se divertía, mientras que el vino mantenía su aura ceremonial y gastronómica.

Los años noventa trajeron consigo el relativo estancamiento propio de la madurez. Las operaciones de concentración continuaron: Mahou y Danone compraron San Miguel en 1994; Guinness adquirió Cruzcampo en 1991; Heineken compró la participación de Diageo en Cruzcampo entre 1999 y 2000. El proceso culminó en un oligopolio muy pronunciado, con tres grandes grupos —Mahou-San Miguel, Heineken España y Damm— controlando el 92% de la producción nacional.

El Renacimiento Artesanal: La Cerveza Reconquista su Alma

Paradójicamente, cuando el sector parecía completamente dominado por las grandes corporaciones, germinaba una revolución silenciosa que devolvería a la cerveza su dimensión artística y territorial. El movimiento craft, nacido en Estados Unidos y extendido por Europa, llegaba a España con fuerza alrededor de 2007-2008, coincidiendo irónicamente con el inicio de la crisis económica.

Los pioneros de este renacimiento habían comenzado a experimentar desde finales del siglo XX. Steve Huxley, maestro cervecero de la Barcelona Brewing Company (1993-1996), está considerado uno de los principales introductores de la subcultura de la cerveza artesana en España. Naturbier en Madrid (1989-2015), Bertoko en el País Vasco (1999-2001), Pagoa también en el País Vasco (1998) y Cervezas Viva en Canarias (1999) escribían las primeras páginas de una historia que parecía destinada a permanecer marginal.

Pero el movimiento craft había llegado para quedarse. A pesar de representar apenas el 1-2% de la producción oficial en volumen, se caracterizaba por una «abrumadora cantidad de novedades, variedad de estilos y número de fábricas existentes», que alcanzaban las 500 cerveceras artesanales. La diversidad cultural y geográfica de España se reflejaba en su cerveza artesana: desde IPAs lupuladas y amargas hasta refrescantes cervezas de trigo o robustas cervezas negras.

La cerveza artesana encontró su lugar natural en la gastronomía española. Restaurantes, bares y tabernas comenzaron a incorporar selecciones de cervezas artesanas en sus cartas para maridar con platos locales, ofreciendo una experiencia sensorial que las cervezas industriales no podían proporcionar. El turismo cervecero aumentó, con aficionados viajando por España para visitar cervecerías y festivales, impulsando la actividad turística en muchas comunidades.

La Subcultura Craft: Más Allá de la Cerveza

La revolución artesanal trascendía el producto para convertirse en una subcultura completa. El homebrewing (elaboración casera) ganaba adeptos, mientras que publicaciones especializadas, rutas de bares, productores nómadas («gypsy brewers«), brewpubs y plataformas digitales como Birrapedia y Birrapertorio creaban un ecosistema cultural rico y diverso.

Los grandes grupos cerveceros, lejos de ignorar el fenómeno, comenzaron a mostrar interés adquiriendo participaciones en cerveceras artesanales como Nómada Brewing, La Salve, La Cibeles, La Virgen y La Sagra. Era el reconocimiento tácito de que la cerveza artesanal no era una moda pasajera, sino una transformación estructural del mercado.

Paralelamente, se producía un «efecto boomerang» fascinante: la vuelta de marcas locales resucitadas como Moritz, Turia, Calatrava, Rosa Blanca, El Águila, El Alcázar, Victoria, Estrella del Sur, Oro y Mezquita. El aprecio hacia el producto local, enterrado durante décadas de concentración empresarial, resurgía con fuerza renovada.

La Cerveza y los Rieles de la Historia

Una dimensión poética y sorprendente de la historia cervecera española es su relación con el ferrocarril. En el siglo XIX, la locomotora de vapor revolucionó la distribución de cerveza, posibilitando por primera vez la distribución masiva de las grandes cerveceras. Esta simbiosis entre el vapor y la malta ha dejado huellas poéticas en la cerveza artesanal contemporánea.

Cerveza Mikado de Monforte de Lemos rinde homenaje a la locomotora de vapor 141 F 2111; PSS 6 de Navarra recuerda la matrícula de la primera locomotora que circuló entre Pamplona y San Sebastián; las cervezas La Mataró llevan el nombre de la primera locomotora que circuló por la península ibérica. Proyectos como «La Estación» en Noblejas han encontrado cobijo en antiguas instalaciones ferroviarias para elaborar cerveza artesanal, cerrando poéticamente el círculo entre el tren y la bebida.

Organizaciones y Asociaciones: La Estructura del Sector

El asociacionismo cervecero español ha evolucionado desde la pionera Asociación de Fabricantes de Cervezas de España de 1922 hasta la actual Cerveceros de España (desde 1995), pasando por el controvertido Servicio Nacional Sindical de la Cerveza de la autarquía y la ANFACE de la transición democrática.

El sector artesanal ha desarrollado su propio tejido asociativo: AECAI (Asociación Española de Cerveceros Artesanos Independientes) nació en 2014 con 64 fabricantes asociados, mientras que asociaciones regionales como Gecan en Cataluña (2011), Basque Beer en el País Vasco (2014) y la Associació de Cerveseres Valencianes (2016) reflejan la diversidad territorial del movimiento craft.

El asociacionismo no profesional también ha florecido: CELCE (Club Español de Coleccionismo Cervecero) desde 1987, ACCE (Asociación de Cerveceros Caseros Españoles) desde 2009 con unos mil socios, y ACCC (Associació Catalana de Col.leccionisme Cerveser) desde 2017 testimonian la vitalidad de la cultura cervecera más allá de la producción comercial.

Conclusión: La Cerveza Como Espejo Cultural

La historia de la cerveza en España es, en realidad, la historia de España misma contada a través de espuma y lúpulo. Desde la melancolía imperial de Carlos I en Yuste hasta la efervescencia creativa de las microcervecerías del siglo XXI, la cerveza ha sido testigo y protagonista de cinco siglos de transformaciones culturales, políticas y sociales.

Esta bebida milenaria, que nació en los albores de la civilización y se recupero en la península ibérica con los equipajes flamencos de un emperador nostálgico, ha sabido reinventarse una y otra vez: de pócima aristocrática a producto industrial, de símbolo de modernidad urbana a expresión de identidad local, de uniformidad oligopolística a diversidad artesanal.

La cerveza española contemporánea abraza simultáneamente la tradición y la innovación, la globalización y el localismo, la producción masiva y la artesanía. En cada sorbo de una Estrella Galicia bebida en un puerto coruñés, en cada trago de una IPA artesanal maridada con jamón ibérico, en cada botellín de Mahou compartido en una terraza madrileña, late el pulso de una España que ha aprendido a conciliar sus múltiples identidades.

Porque si el vino español habla de territorio y tradición, la cerveza española habla de tiempo y transformación. Es la bebida de una nación que ha sabido mantener su esencia mientras abraza el cambio, que ha convertido la diversidad en fortaleza y la tradición en innovación. En el fondo, cada cerveza española cuenta la misma historia: la de un país que nunca dejó de reinventarse, sorbo a sorbo, siglo tras siglo, hasta encontrar en la espuma dorada el reflejo de su propia alma compleja y fascinante.

Deja un comentario